Französische Melancholie und Sprachbegabung

Französische Melancholie und Sprachbegabung

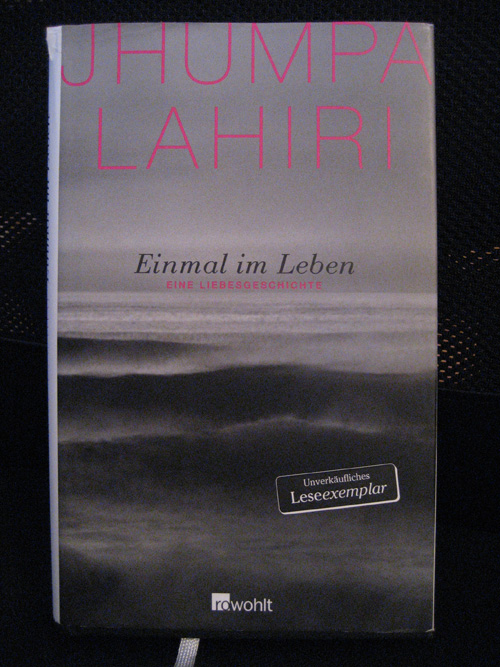

“Ich stehe aufrecht im beginnenden Tag. Ich glaube, dass man keine zweite Chance hat. Und doch bin ich gekommen, eine zu suchen.” Tom kehrt zurück aus dem Gefängnis. Das Verbrechen, für das man ihn eingesperrt hat, lastet schwer auf ihm und dem kleinen Fischerdorf Falmouth in Cornwall: Er soll seinen Sohn getötet haben. Sie sind zusammen hinausgefahren aufs Meer, Tom und das Kind, aber nur Tom kam zurück an Land. Ob es ein Unfall war, wie Tom beteuert, oder Mord, das interessierte Toms Frau Marianne und die Dorfbewohner nicht. Er gilt als schuldig – und dass er es wagt, nach dem Gefängnisaufenthalt nach Hause zu gehen, sorgt für Entrüstung. Doch es gibt keinen anderen Ort für Tom. Er will seine Geschichte erzählen, er will berichten von der Liebe, die verloren ging, vom Leben an einem so kargen, trostlosen Flecken Erde und von der Einsamkeit, die in ihm wohnt. Und er muss auf jemanden warten.

Philippe Besson ist in Frankreich ein gefeierter Autor, der sich regelmäßig über wichtige Literaturpreise freuen darf. Einen Augenblick allein ist das erste Buch, das ich von ihm gelesen habe – und ich bin beeindruckt von seiner klaren, einfachen und schönen Sprache, die die Gefühle auf den Punkt bringt. “Ich habe kein Alter. Die Jahre sind vergangen, ich habe sie verloren. Wenn ich nur die glücklichen Jahre zählen wollte, wäre ich noch ein Kind.” Wenig Worte und ein sparsamer Stil machen diesen Roman aus. Mit dem Fischer Tom schafft Philippe Besson einen introvertierten, traurigen und dennoch trotzigen Mann, dem das Schicksal übel mitgespielt hat – der aber nicht nur dem Schicksal allein die Schuld an dem, was geschehen ist, geben kann. Das Buch ist gut angelegt, denn durch die Erzählstruktur ergibt es sich, dass Tom seine Geschichte zwei verschiedenen Menschen – und somit auch dem Leser – erzählen kann. Wer jedoch ein Schuldgeständnis erwartet oder echte Trauer, der wird überrascht. Verblüffend ist auch das Ende, das an einer unerwarteten Stelle andockt und Tom eine Art von Frieden bringt, mit der man als Leser nicht rechnet. Insgesamt bleibt zu sagen, dass Ein Augenblick allein so ist wie das Cover: schön, ruhig, einfach. Für mich bleibt das Buch jedoch aufgrund der Kürze und der Skizzenhaftigkeit eine Profilstudie, ein Entwurf für einen Roman, was ich persönlich nicht mag schade finde. Dennoch würde ich es jederzeit bedenkenlos empfehlen – für einige nachdenkliche Stunden mit einer melancholischen Erzählung.

Lieblingszitat: Wir sind überwältigt vom Anblick der Berge, des Meeres, der Sonne, wir sind beeindruckt von dem, was für uns unerreichbar ist, was unsere Hände nicht herstellen können, was unser Geist nicht begreifen kann. Aber vom Anblick der Menschen erwartet man sich nichts. Nichts als gewöhnliche Gefühle. Und dann erscheint eines Tages plötzlich und unvermutet einer, auf den man nicht vorbereitet ist, und die Knie werden einem weich.