“In der Nacht geraten die Gefühle leicht außer Kontrolle, wenn man nicht aufpasst”

“In der Nacht geraten die Gefühle leicht außer Kontrolle, wenn man nicht aufpasst”

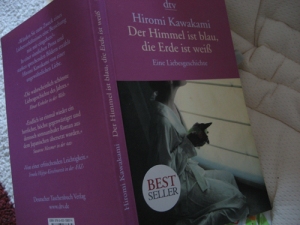

38 Jahre ist Tsukiko alt, sie lebt allein und arbeitet in einem Büro. Ihr verlässlichster Freund ist der Sake, und eines Abends trifft sie in ihrer Kneipe ihren alten Japanischlehrer. Er erkennt sie trotz all der Zeit, die vergangen ist, sie plaudern ein bisschen, und dann treffen Tsukiko und der Sensei, “Lehrer”, immer wieder zufällig aufeinander – manchmal jeden Abend, dann wieder wochenlang nicht. Sie gehen distanziert miteinander um, siezen sich und fühlen sich doch voneinander angezogen. Es fällt ihnen jedoch unglaublich schwer, einander näher zu kommen.

Der Himmel ist blau, die Erde ist weiß ist, so verrät es der Untertitel, eine Liebesgeschichte. In diesem kleinen Büchlein verhalten sich jedoch nicht nur die Hauptfiguren, sondern auch die Liebe selbst ganz typisch japanisch: Sie ist äußerst zurückhaltend und scheu. Die in Japan sehr bekannte Schriftstellerin Hiromi Kawakami hat mit Tsukiko eine Protagonistin geschaffen, die recht orientierungslos durch den Alltag stolpert und bei der im Roman konsumierten Menge an Bier und Sake wohl ein ernsthaftes Alkoholproblem hat. Sie ist oft wie ein Kind, weinerlich und unsicher. Der Sensei dagegen ist ein sehr ernster, lehrerhafter älterer Herr. Diese Konstellation ist ebenso merkwürdig wie zutiefst menschlich. Tsukikos Leben ist allerdings so leer, dass ich fast das Gefühl habe, ihr bleibt gar keine andere Wahl, als sich in den Sensei zu verlieben – weil sie sonst überhaupt niemanden hat. Die Beziehung der beiden entzieht sich jeder gängigen Definition: “Ich war entschlossen, nicht mehr darüber nachzugrübeln, was der Sensei für mich empfang. Nicht zu eng, nicht zu fern, wie ein Herr und eine Dame, eine stille, dauerhafte Beziehung, gekennzeichnet von Takt und Vertrauen.”

Schön an Der Himmel ist weiß, die Erde ist blau ist der enge Bezug zur japanischen Kultur, die Teil des Inhalts und zugleich Bedingung und Kulisse der Ereignisse ist. Es wird viel japanisches Essen beschrieben und verspeist, die japanische Dichtkunst hat ebenfalls ihren Platz, und die berühmte asiatische Zurückhaltung ist in jeder Geste spürbar. Mit einer klassischen Liebesgeschichte hat dieser Roman wenig zu tun, er ist poetisch, undurchdringlich und gleichzeitig ganz simpel, wie das Leben selbst. Hiromi Kawakami zeigt, dass die Liebe viele Gesichter hat. Auch ganz fremde.