„Die Welt bestand nur noch aus dem Rauschen des Meeres“

„Die Welt bestand nur noch aus dem Rauschen des Meeres“

Paul Anderens Sohn ist neun, die Tochter sieben – und seine Frau Sarah ist verschwunden. Lange hofft und wartet er auf ihre Rückkehr, beißt die Zähne zusammen und erträgt die Häme der Polizei, die nicht an einen Unfall oder einen gewaltsamen Tod glaubt, sondern an eine entlaufene Ehegattin. Doch als Paul die Kraft ausgeht, zieht er mit den Kindern fort: „Wir mussten uns in Sicherheit bringen, ich sah keinen anderen Ausweg, ich bot das Haus zum Verkauf an, und jetzt waren wir hier, hier würden wir versuchen zu leben, in dieser Stadt am Meer, in der ich meine Kindheit verbracht hatte, und ohne lange darüber nachzudenken, vertraute ich uns ihr nun an.“ Die Entwurzelung ist hart für die Kleinen, doch der Tapetenwechsel tut den drei Gestrandeten auch gut. Paul, der eigentlich Schriftsteller ist, aber keine Zeile mehr zustande bringt, hilft mehr schlecht als recht in der Fahrschule aus, die einst seinem Vater gehörte und die sein Bruder nun führt. Das Meer gibt sich Mühe, die Trübsal aus Pauls Leben zu blasen, doch die Ungewissheit darüber, was mit Sarah geschehen ist, erschwert ihm jeden Atemzug. Bis zu jenem Tag, an dem er endlich die Wahrheit erfährt.

Der erfolgreiche französische Schriftsteller Olivier Adam entwirft in Gegenwinde die Geschichte einer Familie, die keine Familie mehr ist, weil ein wichtiges Mitglied fehlt: Ehefrau und Mutter Sarah. Ihr Verschwinden lähmt Ich-Erzähler Paul vollkommen, und die Kinder wissen kaum wohin mit ihrem Kummer. Ihr Leid und ihre Ratlosigkeit mit anzusehen, ist schmerzhaft für mich, und es gelingt Olivier Adam sehr eindrucksvoll, den Schmerz der drei Zurückgebliebenen zu transportieren. Auch der Rahmen – ein rauer Ort an der französischen Küste – ist exzellent gewählt, die Atmosphäre ist geheimnisvoll, unberechenbar und trügerisch wie das Meer. Ich spüre schnell, wie die Unruhe, die den Protagonisten umtreibt, auf mich überspringt und mich durch den Roman hetzt. Ich will weiterkommen auf der Suche nach des Rätsels Lösung, will wissen, wo Sarah ist. Und als ich es erfahre, wird der Schmerz noch größer. Auf den Punkt gebracht ist Gegenwinde kein schönes, positiv gestimmtes oder gar heiteres Buch, im Gegenteil, es geht darin um Verlust und Trauer, um die Anstrengung, die es kostet, jeden Morgen aufzustehen und weiterzumachen, wenn man eigentlich liegen bleiben und sterben möchte. Paul ist ein Held im Kleinen, er ist tapfer und mutig, er trägt die Bürde der Verantwortung für seine Kinder, und er liebt sie so sehr, dass er ihretwegen durchhält, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Olivier Adam beschreibt einen Schmerz, der wie eine wilde Katze beißt, und eine jener Wahrheiten, die nichts besser machen. Ein Leseerlebnis, das einen nicht so schnell verlässt.

Durchgekaut und einverleibt. Von diesem Buch bleibt …

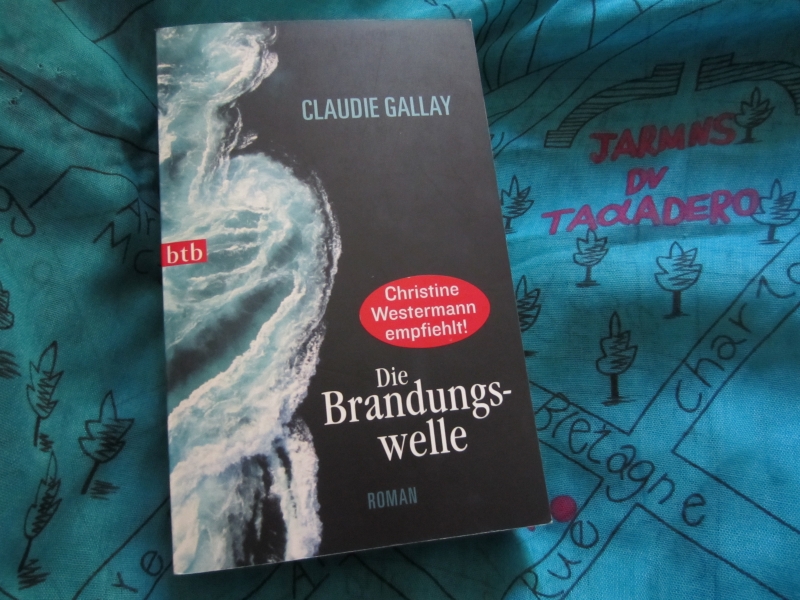

… fürs Auge: ein mysteriöses Bild, das zur rätselhaften Stimmung des Romans passt.

… fürs Hirn: das Wissen, dass wohl nichts schlimmer sein mag als die Ungewissheit.

… fürs Herz: Pauls Liebe zu seinen Kindern sowie deren Traurigkeit.

… fürs Gedächtnis: eine ganz unfassbare Niedergedrücktheit, die kein Ende nimmt.