„Men, on the whole, are not to be trusted“

„Men, on the whole, are not to be trusted“

„Love is a quiet, reassuring, relaxing, pottering, pedantic, harmonious hum of a thing; something you can easily forget is there, even though its palms are outstretched beneath you in case you fall.“

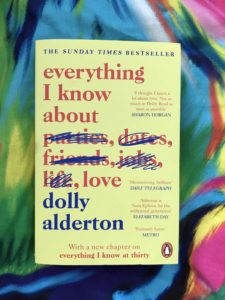

Ich muss gestehen: Ich hätte dieses Buch nicht gelesen. Ich hab es gesehen, ja, auf allen möglichen Kanälen, aber es hat mich nicht gereizt. Doch dann hab ich in Covid-Zeiten bei der großartigen Buchhandlung Lüders in Hamburg ein Solidaritätspackage bestellt und nur gesagt, dass sie mich mit englischen Titeln überraschen sollen. Das haben sie getan – und Dolly Alderton war dabei. Gott sei Dank! Denn jetzt bin ich regelrecht glücklich, diesen wunderbaren kleinen Schatz in die Hände bekommen zu haben. Ich hab bei Everything I know about love gegrinst, gelacht, genickt, mich extrem angesprochen gefühlt und an zwei Stellen sogar – jaha! – ein bisschen geweint. In sehr persönlichen kurzen Essays erzählt die Journalistin und Kolumnistin von ihrer Jugend und ihrem Erwachsenwerden – in Bezug auf Dating, Männer, Freundschaften und Liebe. Das ist ehrlich, witzig, gänsehautmachend und ebenso traurig wie schön. Jede Frau meiner Generation wird diesem Buch etwas abgewinnen, da bin ich mir sicher.

Das beginnt schon bei Dollys amüsanter Beschreibung der ersten Chaträume des Internets. Wie spannend das war, wie lange es gedauert hat, eine Verbindung herzustellen, wie wir alle gechattet, geflirtet, geschrieben haben, Stunden über Stunden. Und wie irgendwelche Treffen in der Realität nie so gut waren wie erhofft. Sie berichtet von ihrem ersten Rausch und wie normal es für sie und ihre Freundinnen wurde, sich jedes Wochenende – und nicht nur dann – zu besaufen, und während man das liest, erinnert man sich an die eigenen durchtanzten Nächte, an das Gefühl, jung zu sein und wild und so herrlich gedankenlos. Sie beschreibt die Freundschaften zu ihren Freundinnen als eine tiefgehende Verbindung, die Frauen haben (können), und man lächelt bei dem Gedanken an die eigenen Freundinnen. Und schließlich: die Männer. Dates, unverbindlicher Sex, Verliebtheiten und Beziehungen, die entstehen und zerbrechen, wie sich alles verändert, wenn man nicht mehr Anfang zwanzig, sondern Anfang dreißig ist. Dolly macht einen aufreibenden, gefühlsintensiven Weg der Selbstfindung durch und teilt ihre Erkenntnisse mit uns – aber nicht belehrend oder im Ratgeberton, sondern selbstironisch, nachvollziehbar und klug. Ich hab es sehr gern gelesen und bin den Lüders zu Dank verpflichtet für diese Lesestunden, in denen ich selbst ein Resümee darüber gezogen habe, was ich nach 37 Jahren alles über die Liebe weiß.

„Das Traurigsein, Marili, wird erst aufhören, wenn ich sterbe“

„Das Traurigsein, Marili, wird erst aufhören, wenn ich sterbe“ „Wenn das Grauen an dich glaubt, kannst du nichts dagegen tun“

„Wenn das Grauen an dich glaubt, kannst du nichts dagegen tun“ „Diese Auffassung hatte etwas Verführerisches für mich: schnell lieben, heftig und flüchtig. Ich war nicht in dem Alter, dem Treue etwas bedeutet. Rendezvous, Küsse, schließlich der Überdruss, das war alles, was ich von der Liebe wusste“

„Diese Auffassung hatte etwas Verführerisches für mich: schnell lieben, heftig und flüchtig. Ich war nicht in dem Alter, dem Treue etwas bedeutet. Rendezvous, Küsse, schließlich der Überdruss, das war alles, was ich von der Liebe wusste“ „Unter der glatten Oberfläche des Vertrauten wartet etwas anderes darauf, die Welt in Stücke zu reißen“

„Unter der glatten Oberfläche des Vertrauten wartet etwas anderes darauf, die Welt in Stücke zu reißen“ „Unser Dorf hat tausend Augen, die sehen alles, alles, alles“

„Unser Dorf hat tausend Augen, die sehen alles, alles, alles“ „Ich bin aus Luft gemacht, sagt er. Mir passiert nichts“

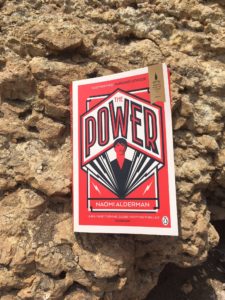

„Ich bin aus Luft gemacht, sagt er. Mir passiert nichts“ „Maybe that’s what the world needed. A bit of shaking up“

„Maybe that’s what the world needed. A bit of shaking up“ „Es gibt so viele Sorten Traurigkeit, wie es Lebensstunden gibt“

„Es gibt so viele Sorten Traurigkeit, wie es Lebensstunden gibt“ „Der Welt, der war das egal“

„Der Welt, der war das egal“