„What a weird thing reading is“

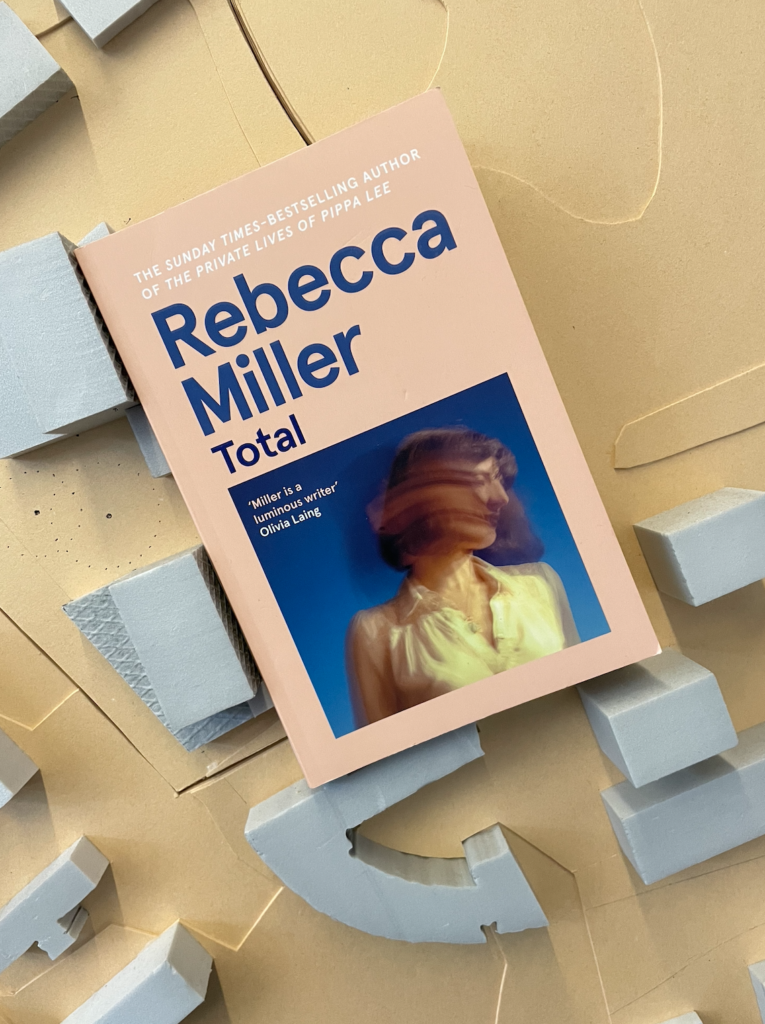

Joad und ihr Mann haben eine Farm übernommen, sie gehen regelmäßig mit ihren Videos über die heile Landwelt viral. Aber auf dem Dachboden findet Joad ein Manuskript, das eine verstörende Geschichte erzählt. Justine dagegen erinnert sich an die Männer in ihrem Leben und wie sie sie behandelt haben. Und das Total Phone ist eine Erfindung, bei der man mit der Person, mit der man spricht, verschmilzt, es gibt dann keine Trennung mehr. Allerdings hat es schwerwiegende genetische Folgen für die ungeborenen Babys schwangerer Mütter, weshalb es verboten wird. Die Ich-Erzählerin hat eine Schwester mit dem Total Syndrome und setzt sich in den Kopf, sie aus der Betreuungseinrichtung zu holen, wo sie lebt.

Rebecca Miller ist bekannt als Filmemacherin und Autorin. In dieser Kurzgeschichtensammlung zeigt sie ihre Liebe zu Figuren, denen man deutlich anmerkt, dass sich jemand Gedanken gemacht hat über Nähe und Intimität, über Beziehungsgeflechte und romantische Gefühle. Ich hab außerdem den Eindruck, dass Rebecca Miller diese Short Storys richtig gern geschrieben hat, sie haben so eine satte Zufriedenheit. Trotzdem sind sie ungewöhnlich genug, um meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und mich zu überraschen. Bei Kurzgeschichten ist es immer so, dass manche mehr Eindruck hinterlassen als andere, aber durch „Total“ zieht sich ein angenehmer Ton, etwas fast schon Freundschaftliches, als würde die Autorin nah herkommen und raunen: Hey, hör zu, ich erzähl dir was. Und das ist dann einerseits verrückt, andererseits nachvollziehbar. Wer gern Short Storys mag, kann auf jeden Fall zu diesem Buch greifen.